自動車メーカーごとに、新車開発のカリスマエンジニアや伝説のレーシングドライバーを招き行われるトークショー「クルマ塾」、日産編のスタートは伊藤修令さんのトークから始まりました。

伊藤修令さんのお名前は、正しくは「いとう・ながのり」さんといいます。しかしマニアや仲間うちからは「しゅうれいさん」と親しまれています。

伊藤さんは、かの有名なエンジニア桜井眞一郎さんの薫陶を受けていた方。新人の頃から「鉄は熱いうちに打て」とばかり、徹底的にしごかれてきたのだとか。ときは、国産車黎明期。いくつかの自動車メーカーがノックダウン生産を経営の端緒とするなか、トヨタとともに自前の技術を育てながら、オール国産化にこだわったそうです。

そんななかで学んだのは「クルマの開発はひとりではできない。人の力を借りなければできない」ということに、あらためて気づかされたそうです。「私は勝負師ではない。失敗したくないため石橋を叩いて渡るタイプだ。だからこそ、まかせて安心のエンジニアになることをめざした」そうです。

まわりの意見を聞きながら、何事も公平・公正に判断するという姿勢で31年間、設計・開発に従事したそうです。

真面目に取り組んでいれば「かならず運は開ける」と伊藤さんは言います。「先進性・パイオニアを強調し、他社のやらないことにチャレンジし、他車を凌駕する高性能」という高い目標に挑戦してきたそうです。

ローレル、レパードの開発を経て1985年からR31スカイライン開発担当に任命されました。途中から引き継ぐ格好のため、もうその時期はR31スカイラインの運輸省(当時)への届出が迫るスケジュール。

当時のローレルもそうですが、あまりに角ばったデザインに疑問を抱きつつも発表を迎えたのですが、その悪い予感は的中。85年8月に発表されたR31スカイラインは「スカイラインらしくない」「2ドアがない」「RB20エンジンが期待以下」「昔のほうがよかった」など、芳しくない評判が集まりました。

そこで伊藤さんは、世界初の可変吸気システムを採用し、マイナーチェンジでシュンシュンとよく回るエンジンに改良したのです。しかしユーザーを思って行ったこの改良に上層部から「たった2年で変えるとは何事だ!」と叱られ、このときばかりは伊藤さんもクビを覚悟したそうです。

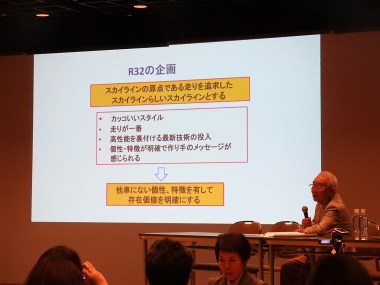

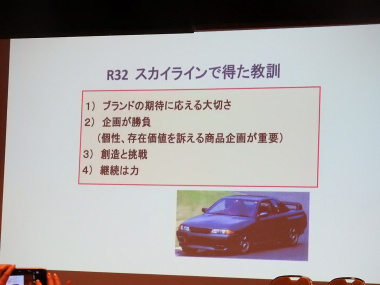

これによって学んだことは「競合車のことばかり考えるよりも、そのクルマ自身の持つ強みを伸ばすことが大切」ということでした。ということで「R32スカイラインは、誰からも文句の出ないようなスカイラインにしたい」と誓ったのです。

86年3月に、R32スカイラインの開発宣言が行われました。そして同7月に常務会にて承認。じつはその時点では、R32GT-Rの開発構想はなかったそうです。

85年のプラザ合意の円の切り上げにより輸出産業は大打撃。日産も例に漏れず、新車開発のための予算確保が厳しくなったからだそうです。開発の根底には、ケンメリからジャパン、そしてR31と80年代に落ち続けていたスカイラインの販売に歯止めをかける、という大目標がありました。

開発のキーワードは「第2世代としての愛出発「若者向けのスカイラインを取り戻す」「欧州車に負けない性能」」などが挙げられました。

「作った人の意気込みを感じられるクルマにしよう」と、R32スカイラインの開発はスタートしました。

具体的には、前ストラット/後セミトレというGC110スカイラインから引き継いできたコンテンポラリーなサスペンション形式を見直すことにしました。

しかし、当時の日産はフロントサスにマルチリンク採用車はなかったため、新規開発になります。渋る上層部へ向け伊藤さんは「その開発費はスカイラインが持つから」と説得します。リヤサスペンションについては、当時開発中だったマルチリンクを採用することができました。剛性面が懸念されましたが、鍛造アームを用いることでクリアしました。

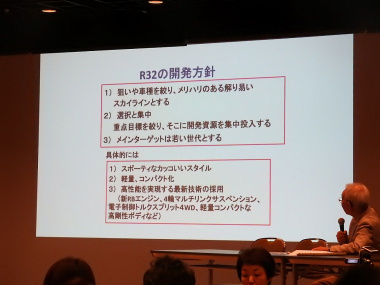

そして輸出を減らし、さらにR31では90あった車種展開を、25まで減らしました。選択と集中を行ったのです。そのかわり、走りに関する部分には「ヒト・カネ」を投入しました。また軽量・コンパクト化にあたっては、世界のクルマの単位面積あたりの重量を鑑み、R31比で140kg軽くすることを目標とししました。

スタイリングに関しては、R31で「定規とコンパスでデザインした」という比喩からの脱却をめざしました。R32がメインターゲットとした「これからの世代を担う若い人たち」へ「洗練された男のおしゃれ感」を提案しました。当時は「男のクルマなのにおしゃれとはどういうことだ?」との反論もありましたが、和を尊ぶ伊藤さんは周囲を説得し、あのR32スカイラインのスタイリングが生まれたのです。

R31でのモータースポーツ活動は、とくにインターTECでは常勝ボルボに太刀打ちできない歯がゆい状況でした。ファンにはRBエンジンをボロクソに言われ「レースに負けるスカイラインの姿は見たくない」と酷評もされました。

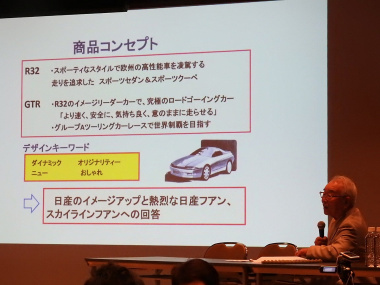

その悔しさから、伊藤さんの心に「世界チャンピオンになろう」という思いが芽生えました。ベース車両としての「走りのスカイライン」が完成できそうだという確信を背景に、イメージリーダーカーの必要性を役員会に提案しました。それが、伝説のGT-Rブランドの復活でした。

企画を通すために当時、高級・高性能をアピールしていたソアラを仮想敵に挙げ「GT-Rの誕生で、ソアラのイメージを陳腐化させることができます」とプレゼンしたそうです。

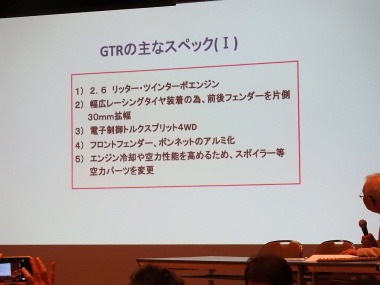

「レースでの必勝」を掲げスタートしたGT-Rの開発ですが、当初は中近東向けの2.4リッターのブロックを使って進められていました。

リッターあたり120馬力以上が目標だったので、マグネシウムなどの素材を使いながらなんとか420馬力を達成。富士スピードウェイのLAPで1分37秒38だったインターTECのボルボを上回るタイムを記録できそうでしたが、85年にはジャガーが1分35秒台を刻むほどマシンは進化していました。

これでは2.4リッターでは太刀打ちできないと、排気量アップに踏み切ります。目標は525馬力。そして、当時開発を担当していたニスモや長谷見さんからの「2WDは危ない」との指摘を受け、4WDにすることを決断します。

当時、研究開発中だったアテーサE-TSを採用するにあたって、アテーサ付きの3リッターターボを載せたR31の試作車に乗ったところ、アクセルを踏めばアンダーも消え、いい感じでした。これで、採用が決定しました。

センターデフに関しては、強大なパワーに耐久性の心配がありました。当時のパルサーGTI-R用のビスカスカップリングを採用するか最後まで悩んだそうです。その名残で、アンダーボディにはビスカスが入るスペースが残ったままになっているそうです。

エンジンに関しても、2.6リッターのRB26DETTが完成しました。ナトリウム封入バルブや6連スロットルなど、勝つためには技術を惜しまず投入しました。開発当初はアイドリングがなかなか安定せず3000回転近くに達することもあったほどでしたが、結果的に900回転におさまったそうです。

パワーは315馬力程度でしたが、テストドライバーの加藤博義さんに乗ってもらったところダメ出し。「8000回転からの伸びがない」とのことで、吸気系を大幅に見直すことになりました。インテークマニホールドを400mmから260mmへと大幅に短くすると、上まで気持ちよく回るエンジンになりました。310馬力ほど出てしましたが、当時の自主規制地の280馬力で世に出ることになりました。

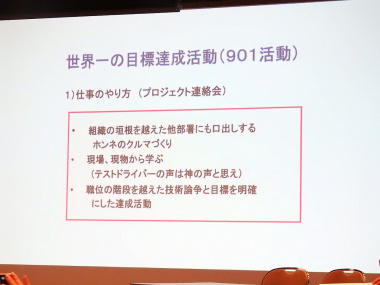

当時の901活動については「部署間のセクショナリズムがなくなり、非常にいい環境でした」と語る伊藤さん。技術に関する論争には職制など関係ない、というプリンス時代のDNAもそこにあったと言います。

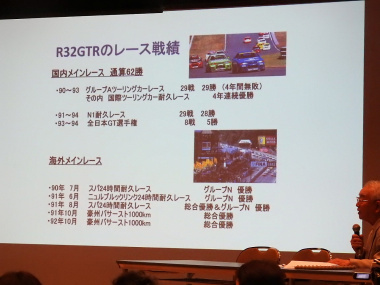

「テストドライバーの声は神の声」と銘じ作られたGT-Rは、フォード・シエラから連勝の座を奪い、ユーザーの「ブランドに対する期待」に応えることの大事さにあらためて気づかされることとなりました。

最後に「日本車の生産規模が世界一だった時代に自動車開発ができて幸せです。いまでも愛され評価の高いR32スカイライン。愛好者の皆さまには感謝を申し上げたい」と結んでくれました。

【動画はこちら】

クルマ塾 講演1 R32スカイラインGT-Rの開発 伊藤 修令氏

https://youtu.be/uj97VexDtE8

(Kaizee)

あわせて読みたい

Source: clicccar.comクリッカー